![]()

トップ > 遺伝子組換え実験について

遺伝子組換え実験について(大岡山・すずかけ台・田町)

お知らせ

- 2024.10.01 大学統合に伴い、申請書、中止・終了届出書の様式改正を行いました。なお,2024.10.1以降、遺伝子組換え生物等の取扱いについては,大岡山地区又は湯島地区のいずれかの地区審査委員会にて審査を行います。

- 2022.05.01 教育訓練の受講方法を変更いたしました。詳しくはコチラ(学内限定)を御確認ください。

- 2020年4月から、遺伝子組換え実験等を行う際は、実験管理者、実験従事者共に教育訓練の受講が必須となりました。

- 遺伝子組換え生物等を使用する実験施設の設置には、申請が必要となります。施設等管理者は、当該施設を管理する部局の長から、必ず事前に承認を経た上で申請してください。

- 遺伝子組換え生物等の保管のみを行う場合も、委員会への申請が必要です。

- ゲノム編集技術の利用により得られた生物であって遺伝子組換え生物等に該当しない生物を使用する場合も、全て委員会への申請が必要です。取扱いを希望する場合は必ず事前に事務局まで御照会ください。

- 遺伝子組換え生物等の譲渡・譲受の手続きは、購入した場合も情報提供書(写)の提出が必須となりますので御注意ください。

- 遺伝子組換え実験にBSL1以外の微生物等を用いる場合、又は遺伝子組換え生物等の拡散防止措置がP2、P2A、P2P以上の場合は、別途微生物等安全管理委員会において、取扱いの審査を受ける必要があるので、担当事務局までお問い合わせください。

遺伝子組換え実験

本学では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下、「カルタヘナ法」とする。)」並びに文部科学省等による「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(以下、「二種省令」とする。)」に基づき、「国立大学法人東京科学大学遺伝子組換え生物等の実験等安全管理規則」を定め、遺伝子組換え生物等実験等安全管理大岡山地区審査委員会(以下、「委員会」とする。)による安全管理及び指導を行っています。

委員会では、遺伝子組換え実験等の実施計画の適合性の審査の他、遺伝子組換え生物等を使用する施設等の設置についても、審査を行います。

細胞融合実験を行う場合も、委員会への申請が必要となります。

審査スケジュールと申請のタイミング

申請書は原則月末締切とし、翌月の委員会で審査されます。

委員会承認・学長許可まで1ヶ月程度かかりますので、実験を開始したい月の1ヶ月前の委員会の締切日に間に合うよう申請してください。

申請の対象

申請等が必要なものについて以下に示しますので御参照ください:

申請

※申請が漏れていると、実験実施等が出来ませんので御注意ください。

- 遺伝子組換え生物等を用いて実験する

- 承認済みの実験計画内容・期間等を変更する

- 遺伝子組換え生物等を保管する

- 遺伝子組換え生物等を使用する実験施設を設置・変更する

- ゲノム編集技術の利用により得られた生物等を使用する実験をする

届出

- 承認済みの実験計画の実験従事者を変更する

- 遺伝子組換え生物等を使用する実験施設等の廃止をする。

報告

- 承認済みの実験計画を終了又は中止する

- 承認済みの遺伝子組換え実験等に使用する遺伝子組換え生物等の譲渡(輸出含む)・譲受(購入含む)を行う

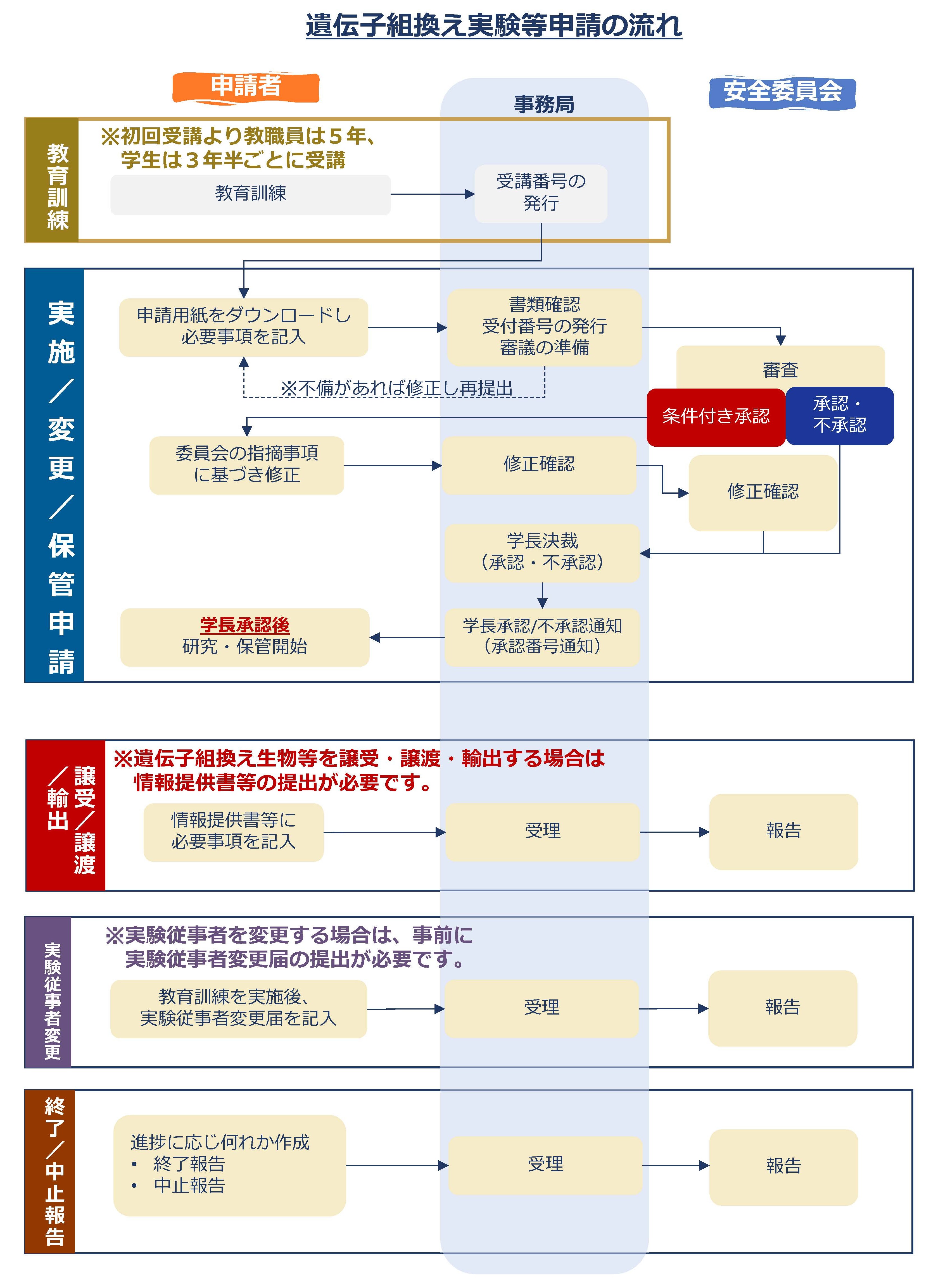

申請の流れについて(概略)

※詳細は申請手続きをご確認ください。